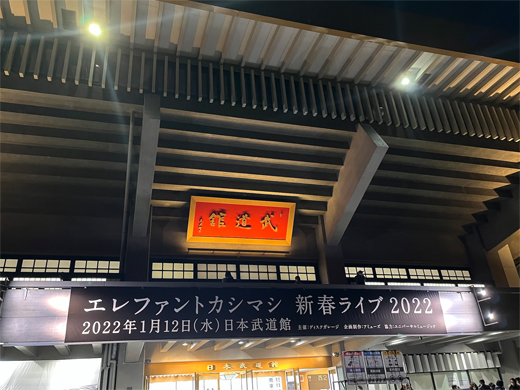

エレファントカシマシ

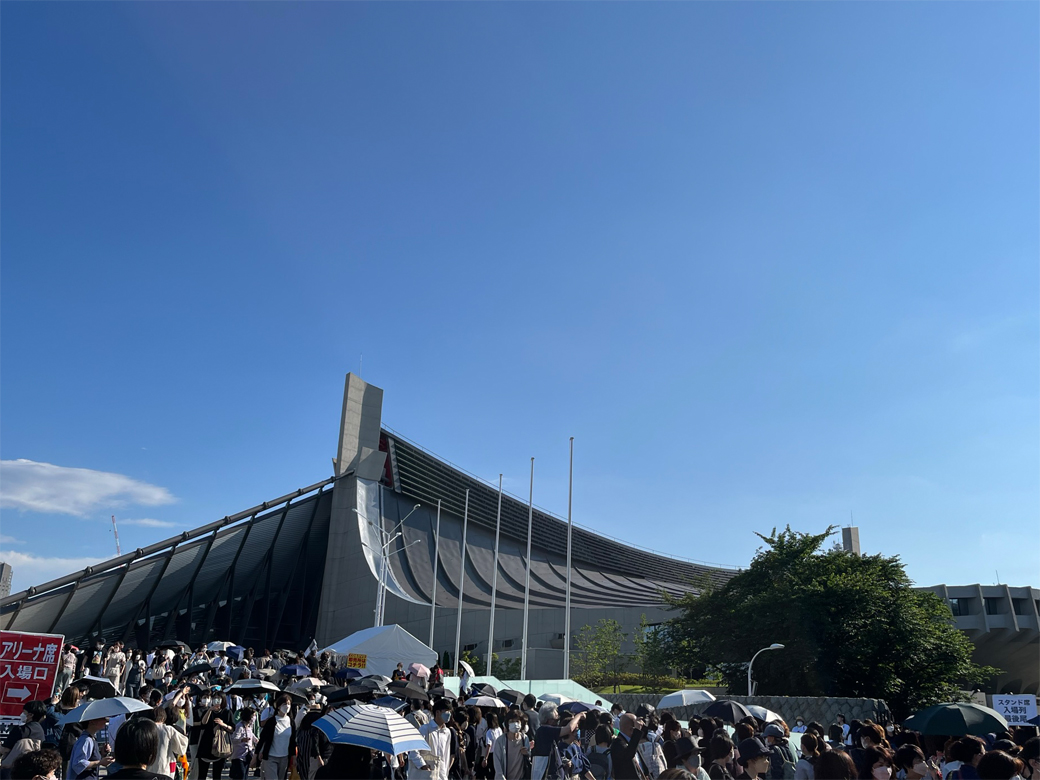

新春ライブ2022/2022年1月12日(水)/日本武道館

二年ぶりにエレファントカシマシを生で観た! それも日本武道館で!

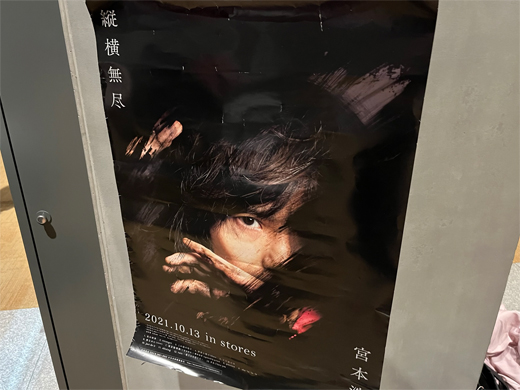

宮本浩次の全国四十七都道府県ツアーが年をまたいで絶賛開催中なので、次にエレカシが観られるのはそれが終わったあとだろうと思っていたのに、まさかこのタイミングで武道館をぶっこんでくるとは! しかもちゃんとチケットも取れた!

僕らの席は一階席(東G列)だったけれど、ステージのうしろの席まで客を入れて三百六十度を解放したこの日のステージ構成を考えると、決して悪い席ではなかった。ゲストの金原さんカルテットの姿もちゃんと確認できたし、その点ではかえってアリーナよりもよかったのではと思う。

時は新型コロナウィルスのオミクロン株が猛威を振るい始め、第六波突入が叫ばれ始めた直後だ。もうちょっと遅かったら中止の憂き目もあったかもしれないから、このタイミングでエレカシのライヴが観られたのは本当に幸運なことだった。

しかも今回はセットリストがふるっていた。こと武道館ライブということでいうと(個人的な意見としては)過去最高の内容だった。

エレカシの武道館はいつだって気合が入ったセットリストになるのが常だけれども、今回はその気合のベクトルがこれまでとはまったく違っていた。

――というのも、おそらくは去年、恒例の野音が行えなかったから。

三十二年の長きに渡って毎年夏から秋にかけて必ず立ってきた野音のステージに、エレカシは去年ついに立てずに終わってしまった。ファンである僕らでさえも無念なんだから、メンバーにとってはなおさらだったろう。

今回の武道館にはその無念がたっぷりと込められていたように思う。なんたって第一部はいつもならば野音でやっていることをそのまま武道館で再現したような内容だったから。そして本来ならば野音のレベルでやるべきことをだだっ広い武道館でやってみせたことが、この日のライヴをひとしお特別なものにしていた。

その特別さはもう一曲目の『うつらうつら』の時点で明らかだった。

だってふつうないでしょう、武道館であんなに薄暗いステージ?

大型モニターもなにもなし。三百六十度全席観客を入れているので、ステージうしろのスクリーンなどもなし。演出はただライティングのみ。しかも『うつらうつら』ではそのライティングも最小限という薄暗さ。なんなんだこのアングラ感は。

暗くてステージ上の宮本がなにやってんだかよくわからないという意味ではソロ公演の『夜明けのうた』に近いものがあったけれども、でもここではその空気感がまるで別物(二曲目が『奴隷天国』って時点でさらに雲泥の差)。宮本のソロが素敵な歌謡ショー的なものだとするならば、こちらはまるで昭和の場末のアングラ劇場のよう。これがライヴ初体験だって人はどう思ったことやら――って、他人事ながらちょっと心配になってしまうレベルだった。

でもこのアングラな感じって、エレカシが初めての武道館を三千席限定でやったときのそれと極めて近いものだった気がする。あのときはスタンドすべての空席がものすごい違和感を醸し出していたけれど、今回は反対に満員の客席がなんともいえない違和感を生み出していた。この人数が見守る中でこれをやる?――という。

後半のMCで宮本が「初めて観る人にも私たちの歴史を伝えたいと思った」みたいなことをいっていたけれど、今回は演出を最低限にすることで「あの頃のエレカシ」をみごとに再現していた気がする。少なくても三十三年前からエレカシを観てきた僕らにとってはこれぞ「#俺たちの宮本」ってステージだった。東西南北すべての席を埋めつくした観客が見下ろす武道館で、孤高の演奏を繰り広げるエレファントカシマシのパフォーマンスには、ここでしか見られない唯一無二の存在感があった。

なにはともあれ、序盤はとにかく見事なまでに「エレカシ創世記」からのセレクションで、最初の十曲のうち、ストリングスがついた『昔の侍』以外はすべてがエピック時代の曲だった。ひさしぶりに石くんのギターだけで演奏された『デーデ』とややゆっくりめの『星の砂』がつづけて演奏されたところなんかは本当に懐かしーって思った(初期はこの二曲がメドレー的に演奏されるのが定番だったので)。

ただ、すべてが昔どおりだったかというと、決してそうではないところが味噌だ。『いつものとおり』や『浮雲男』はリアルタイムではほとんど聴いた記憶がないから。そういう昔ならばレアだった曲がなにげなく含まれているところに、「あの頃」をいまの視線で振り返っているからこそって新鮮さがあった。

第一部の後半は「新しい曲」だと紹介された『風』(十八年前の曲なのに)から、がらりと印象を変えて、これぞいま現在のエレカシって演奏がつづく。『シグナル』『生命賛歌』(どちらもひさしぶりに聴けて嬉しかった!)とEMI時代の名曲を挟んだあと、『悲しみの果て』を聴かせ、ラストはエレカシ史上もっとも現在進行形な曲(だと僕が思っている)『旅立ちの朝』のアウトロでのハウリングが途切れた途端に、間髪入れずに『RAINBOW』をぶっ込んでくるという怒涛の展開で締め。これが最高でなくてなにが最高だって第一部だった。

【SET LIST】

|

エレカシのライブが二部構成になってひさしいので、昨今は観るほうもそれをわきまえていて、第二部が始まるまでは座って静かに待つってのがすっかり定番化していたけれど、この日は宮本のソロ同様、第一部と第二部のあいだにアンコールを望む手拍子が湧きあがっていた。曲の終わりの拍手も早めに入るし、そういう観客のリアクションの変化にも、本当に新しいファンが増えたんだなってことを実感した。宮本のソロでも思ったことだけれど、僕はそういう新しいファンの人たちの素直なリアクションがけっこう好きだ。なんか初々しくていいなぁって思う。

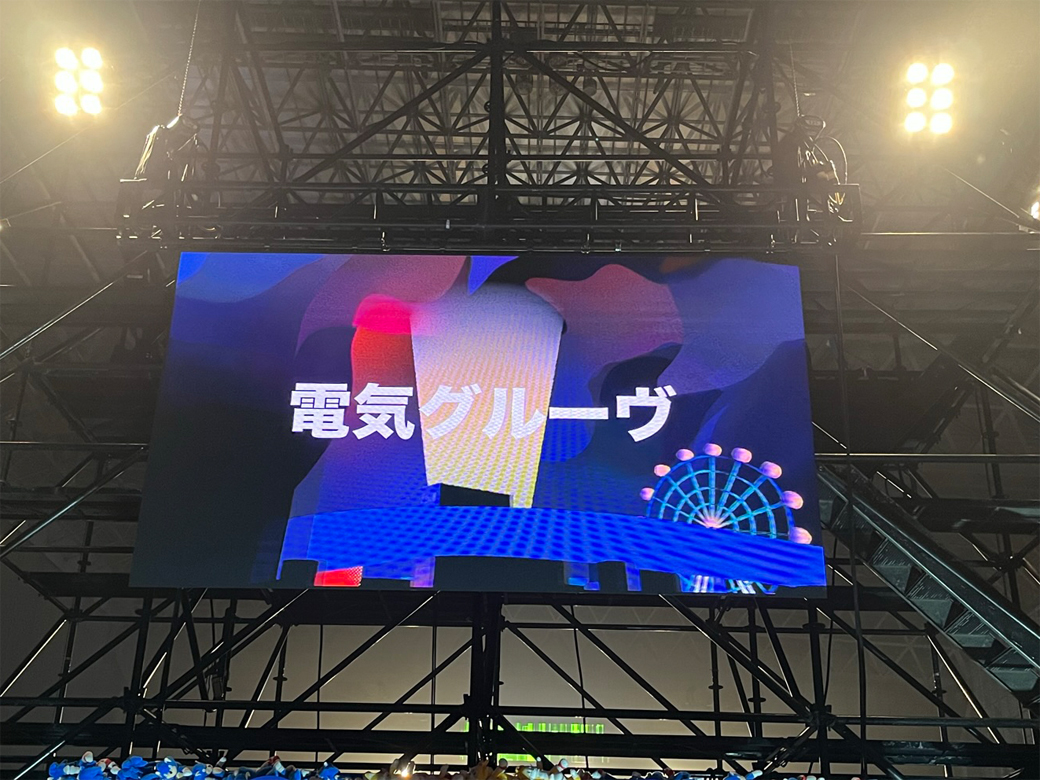

第二部では一曲目の『ズレてる方がいい』から『so many people』までの九曲、金原千恵子さん率いる弦楽四重奏が出ずっぱりで、セットリストもそれにふさわしい華やかな選曲になっていた。途中に弦のつかない『ガストロンジャー』を挟みはしたけれど、その間も金原さんたちはステージにいた(観客と一緒になってノリノリだった)。

第一部の唯我独尊な世界観から一転、ここからはエレカシが売れた理由を証明するかのような多様でポップな楽曲をおおらかに響かせた。いまとなるとこの路線こそがエレカシの王道って思う人も多いのかもしれない(僕個人は第一部こそが至高ってファンだけれど)。ラストはバンドのメンバー六人だけで『四月の風』から『ファイティングマン』という流れだった。

そうそう、大事なことを書き忘れていた。この日のサポートは金原千恵子弦楽四重奏のほか、キーボードが細海魚さんで(『風』のオルガンが最高に染みた~)、そしてギターがなんとヒラマミキオだった!

お~、ミッキー復活~!!!! これが今回の武道館をさらに特別なものにしたいちばんのサプライズだった。

――とかいいつつ、かくいう僕は遠目に見たその人がミッキーであることに紹介されるまで気がつきませんでした。お粗末。

正確にいうと、質素なトレーナー姿でうしろ髪をちょんまげに結ったその姿を見て「もしや?」とは思ったんだけれど、僕らの席からだと顔まではわからなかったし、以前よりちょっぴりふっくらとしていたことや、ギターを弾く動作が意外とオーバーアクションだったことで「きっと別人だ」と思ってしまったんだった。最初からミッキーだと確信できていたら、もっともっと感動できたのに……。宮本にはさっさとメンバー紹介して欲しかったぜ(メンバー紹介は第二部の途中)。

まぁ、ミッキーの復帰は宮本にとっても特別だったんだろう。メンバー紹介では「帰ってきてくれました!」と紹介していたし、第二部の最後にはミッキーとだけ握手して帰っていった(魚さんは?――と思った)。

今回はそんな信頼すべきミッキーの存在や、ソロ活動で小林武史に「宮本くんギター下手だね」といわれたという影響もあってか、宮本はあまりギターを弾かなかった。で、その結果、曲のあたまで間違えてやり直すというエレカシのライヴではおなじみの風景が一度もなかった。最後の方で歌い出しに失敗した曲がひとつあった気がするけれど(どの曲か忘れた)、少なくても演奏しなおしはゼロ。演奏でミスらないエレカシってなにげに貴重だと思った。

オーラスのアンコールはたった一曲だけ。定番の真っ赤なライト一色に染め上げられた、いつも通り宮本の爆発的なボーカル・パフォーマンスが圧巻の『待つ男』!

いやぁ、これがまた冒頭の『うつらうつら』と双璧をなすアングラさですごかった。あの広さにあの薄暗い真っ赤なライティングはある意味猟奇的。まるで江戸川乱歩の世界。令和のこの時代になんてもの見せてくれるんだか。

その曲が終わったあと、宮本は挨拶もせず、振り向きもせずにステージをあとにした。全体的にMCも少なかったし、ソロでの愛想のよさとのギャップがすごい。なんでエレカシだとこうなの?――って思わずにいられない。まぁ、宮本の場合、その二面性もまた愛嬌って気がしなくもないけれど。

この日のライヴでなにより感銘を受けたのは、ただただそこには音楽しかなかったこと。派手な演出ひとつなしに、単に遠く離れたステージで十人編成のバンドが演奏して、ひとりのボーカリストがのたくりながら歌を歌っている。それだけでどんなに豪華な演出を施したライヴにも劣らぬ感動を与えてくれるのがすごい。これが最高でなければなんだろう?

やっぱエレファントカシマシは――昔からの仲間たちと一緒の宮本浩次は――特別だってことを満員の武道館で知らしめた素晴らしき新春の一夜だった。

(Jan. 16, 2022)