ずっと真夜中でいいのに。

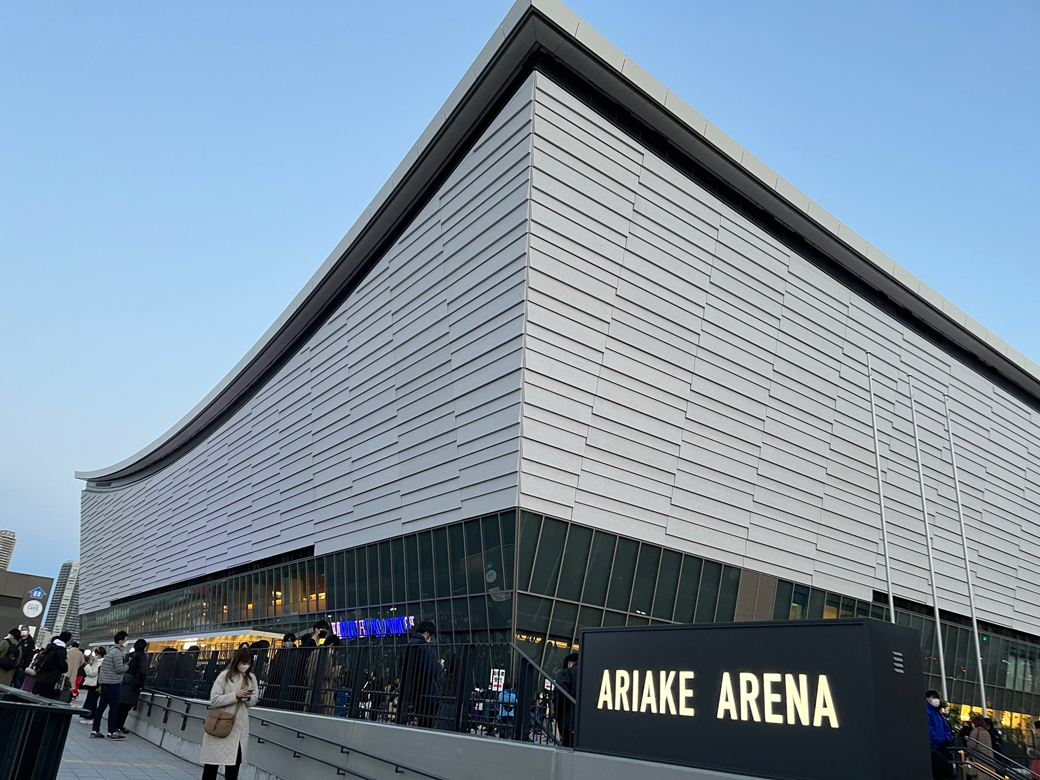

ROAD GAME『テクノプア』~叢雲のつるぎ~/2023年1月15日(日)/国立代々木競技場第一体育館

『テクノプア』のツアー終了後に年を越して開催された2デイズの特別公演『

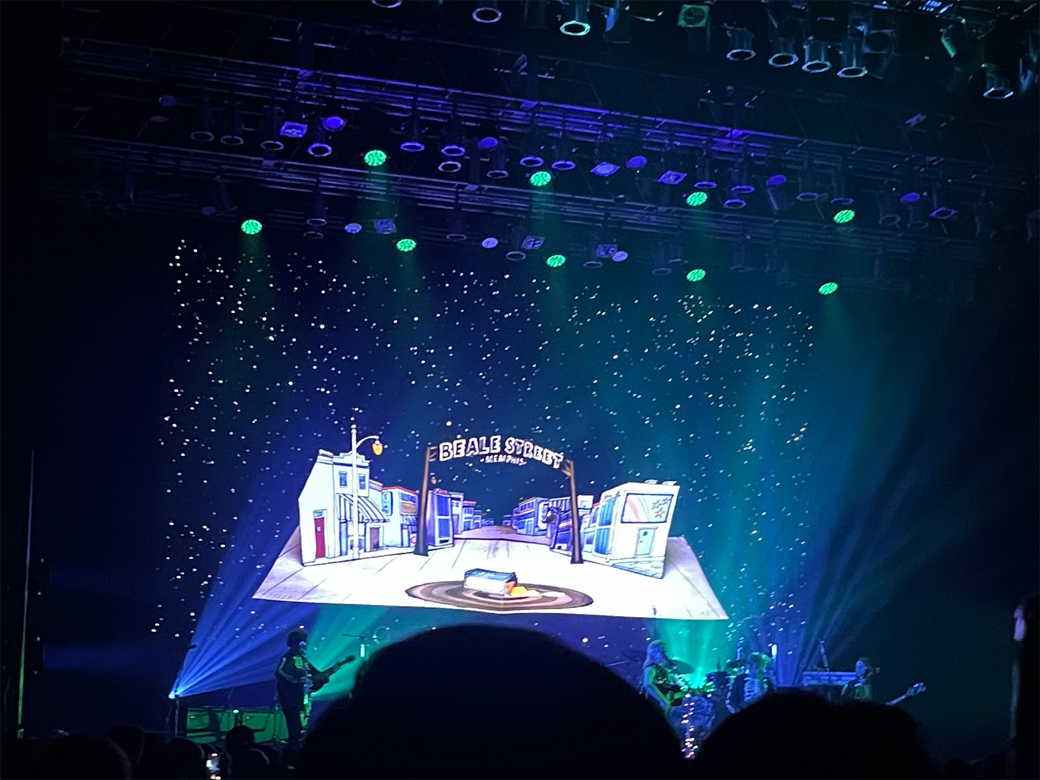

いやしかし。今回のライブはセットがすごかった。ずとまよのアリーナ規模のライブはいつでもすごいけれど、ビジュアルのインパクトは過去最大だったと思う。

だって平屋建てのゲームセンターの屋上に超巨大な剣がぶっ刺さってんだよ? たぶん全長十メートル超え? で、そこに電飾であしらった雷がゴロゴロと落ちてくる。

まぁ、要するにライブの告知イラストそのまんまなんだけれど、誰がそんなものを実物化しようかって話だ。――ACAねとずとまよスタッフ以外のいったい誰が。

ゲームセンターの建物とか、電柱とか、曲名が表示されるモニターとか、基本的なセットは『テクノプア』ツアーを踏襲したものだったけれど、そこに巨大なつるぎが刺さって雷が絡みつくビジュアルのインパクトが絶大。これを見ずしてずとまよは語れまいという、ずとまよ史上に残る傑作ステージセットだったと思う。

で、今回すごいのはセットのみならず。バンドも。

これまでもツイン・ドラムはけっこうあったけれど――というかいまや定番?――この日はギターとキーボードもツイン(もちろん村☆ジュンとコジローくんもいる)。で、弦楽四重奏にホーンが三人、オープンリール・チームも当然のごとく吉田兄弟にTVドラムの和田永を加えたフルセット。さらには準レギュラーの津軽三味線の小山豊も仲間入り。

ドラム、ギター、キーボードが二人ずつなのに、ベースだけはひとりなのかと思っていたら、途中のサブステージでのアコースティック・セットでは、メイン・ステージにはいなかった川村竜がウッドベースを弾いていた。

川村氏は『果羅火羅武~』のときと同じように、今回も開演前にステージのどこかに出てきてアーケイドゲームのプレイ生配信をやっていたから、きょうはまさかゲームのためだけに呼ばれたのかと思っていたら、さすがにそんなことはなかったらしい(蛇足だけれど、ゲームのときは川村竜ではなく、ミートたけし名義らしい。「ビート」ではなく「ミート」)。それにしても余興とサブステージの数曲のために、どこぞで最優秀賞をもらったというベーシストを呼んできちゃうずとまよって……。

ま、なんにしろ、そんなわけでこの日のすとまよはメイン十九名+サブ一名の総勢二十名という大所帯だった。ただでさえ最強のずとまよナンバーがこの人数で演奏されるんだから、そんなの最高以外のなにものでもない。

そもそもオープニングが小山氏の三味線のソロから――つづいてドラムの人が鞄をぶらさげて現れ、鞄のなかに詰まった謎の打楽器(なのかな?)で即興演奏を聴かせる――ってあたりが、ずとまよの音楽性の高さを象徴していた。なんてマニアックな。

さらにはその演奏のあいだに派手な格好をした書道家の先生みたいな人が出てきて、書初めのパフォーマンスを披露する。遠すぎて何を書いたんだかわからなかったけれど、たぶん「叢雲うんたら」なんでしょう。いろいろおもしろすぎる。

セットリストは『テクノプア』の流れを踏襲しつつ、要所要所で変更されていた。

そもそもオープニング曲が違う。ツアーのオープニング曲『マイノリティ脈絡』――これまで僕が観たライブでは必ず演奏されていた――がこの日はカットされていて、かわりに一曲目を飾ったのは『サターン』だった。

建物の屋上にピンク色っぽい巨大なマカロンみたいなものが置いてあったから、あれはなんだろうと思っていたら、その中からACAねが出てくる。でもってギターの弾き語りで歌い出したのが『サターン』。

あ、あのピンクのやつはもしかして土星か――ってそこで初めて気づきました。

【SET LIST】

|

『サターン』から『MILABO』『居眠り遠征隊』とつづいた冒頭の三曲はどれも短めだった――気がする。かといってメドレーというほどつなぎがスムーズではなかったので、なんかどれも短縮バージョンでさくっと終わった感じ。

ツアーとの違いはこのオープニングのメドレーコーナーと、四曲目ではやくも『お勉強しといてよ』がきたこと(惜しみなさ過ぎて残念なくらい)、中盤のしゃもじコーナーが『彷徨い酔い温度』ではなく『雲丹と栗』だったこと、ガチャのコーナーのかわりにサブステージでのアコースティックセットがあったこと。そして本編の締めが『残機』だったこと等々。

このうち個人的に最大の失敗をしたのがサブステージでのこと。

サブステージはメインステージの真正面、アリーナの反対側に設営されていて――アリーナのうしろのほうにいた僕はそのときまでその存在に気づかなかった――要するにメインステージに背を向けて観ることになったわけだけれど、驚いたことにこの時にアリーナ後方にいた観客が全員坐ってしまったんだった。

え? 坐るったって、椅子の背もたれのほうを見てんだぜ? ふつうに座ったら身体を百八十度ひねらなきゃ見れない。そんな不自然な姿勢をして座りますか、普通?

少なくても僕の選択肢には座るという選択肢はなかった。おそらくずとまよ以外のライブならば坐る観客のほうがレアだと思う――というか、ふつう座らないよね?

ずとまよのライブって観客の座る・立つのタイミングが僕の感覚とずれているのがなによりの難点で、いつもはまぁ仕方ないかとまわりにあわせて座っていたんだけれど、このときはそのあまりに不自然な状況での同調圧力の強さにイラっときて、つい座らずにそのまま二曲を聴いてしまった。そしたら三曲目が始まる前にうしろの男の子におずおずと背中をつつかれて「坐ってください」としぐさで促されたので、ここでごねるのも大人げないなぁって、素直に座りました。ごめんよ若者。

でもまじであれはないよ。不自然すぎる。僕は一曲だけで首が痛くなったし、僕の前のカップルはその体勢が我慢できなくなったらしく、僕が座ったあとで椅子を降りてフロアに正座していた。そんなのどう考えたって不自然でしょう?

ACAねがMCで「なにも強制はしないので好きなように自由に楽しんでください」みたいなことをいっているのに、この無個性な均一性はいったい……。

まぁ、そんなことがあったせいで、そのあとはうまく気持ちの切り替えができず、もやもやした気分を引きずってしまい、いまいちライブに集中できなくなってしまった。あぁ、若い子たちの同調圧力に流されて素直に座っておけばよかった……。

この日のライヴはカメラが入っていて、後日配信されることが発表されたので、あんなところでひとり立ってたら下手したらカメラに映っちゃうじゃん!――ってあとから気がついて、二重に後悔しました(目立つの嫌い)。

でもまぁ、立って観た『正しくなれない』と『Dear Mr「F」』の二曲は、ステージも近かったし、視野を遮るものがひとつもないこともあって絶景だった。空気を読まないせいで、いいもの見れてしまった。

そのほかでもうひとつ、ささやかながら残念だったのは『勘冴えて悔しいわ』がこの日も短縮バージョンだったこと。冒頭のメドレーではなく、中盤で披露されたから、おぉ、ひさしぶりのフルコーラス!――かと思ったら、この日もやはり二番がはしょられてました。あぁ、なんでさー。

まぁ、一番のあとブレイクを挟んでブリッジのメロディーに突入するアレンジ自体はとてもカッコいいと思うけれど。たまには本当にフルコーラス聴かせて欲しいです。そういや、キーボードがふたりいるからツイン・ピアノの『低血ボルト』が聴けるかと思ったのに、やってくれなかったのもこの日の残念ポイントのひとつ。

逆によかったのは、ACAねがステージに刺さっていた剣を抜きとって、稲光が落ちる中でそれを振り回しながら歌った『残機』、アンコールでの『胸の煙』からのまさかの『過眠』(冒頭のサビ省略バージョン)、ゲストのバーチャルYouTuber、Mori Calliopeをフィーチャーした(この日もっとも楽しみにしていた)『綺羅キラー』など。どれもレア感たっぷりの素晴らしいパフォーマンスだった。でも先程の「座ってください事件」のせいでいまいち集中しきれず。ちっくしょー。

そうそう、『正義』での恒例のシャウトが、この日はフジロックと同じ「ジャスティース!」だったのもこの日のトピック。単にタイトルを英語にして叫んでるだけなのに、なんであんなにコミカルで可愛いんだろう。

最後は『あいつら全員同窓会』で締め――と思わせておいて、再登場して『サターン』のアウトロのインスト・パートだけ聴かせた演出もよし。『サターン』で始まり、『サターン』で終わる。――これぞまさに大団円。とても気がきいていた。

あと、規制退場のときに振り返ったら、BGMだと思っていたジャズ・ナンバーが、サブステージの五人バンドによる生演奏だったのにもびっくり。本当に最後の最後まで楽しませてくれる。心底素晴らしいライブだった。

会場の外では、特製おにぎりを売っていたり、カードゲームで遊べるコーナーがあったり、うにぐりとの撮影会が開かれていたりと、単なる一アーティストのライブとは思えないような文化祭的アミューズメント空間が作り上げられていた。観客を少しでも楽しませようという姿勢の徹底ぶりがほんと素晴らしい。

ここまできたら、次はもうドームでもいけちゃうんじゃないだろうか。アリーナでこれほどな人たちがドームを舞台にしたらどんなすさまじいことになってしまうのか、いまいち想像がつかないけれど。

いまの個人的なささやかな願いは、ずとまよの観客にもっと普通の音楽ファンが増えて、僕のストレスにならないタイミングで立ってくれること――なんて、そういうつまらないことをつべこべ考えずに心から楽しめるよう、願わくばオールスタンディングの会場で観たい。もしも願いが叶うなら、いまいちばんの願いはそれかも。

(Jan. 23, 2023)

![Rough and.. -Gatefold- [12 inch Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/41V3DYqmQzL._SL160_.jpg)