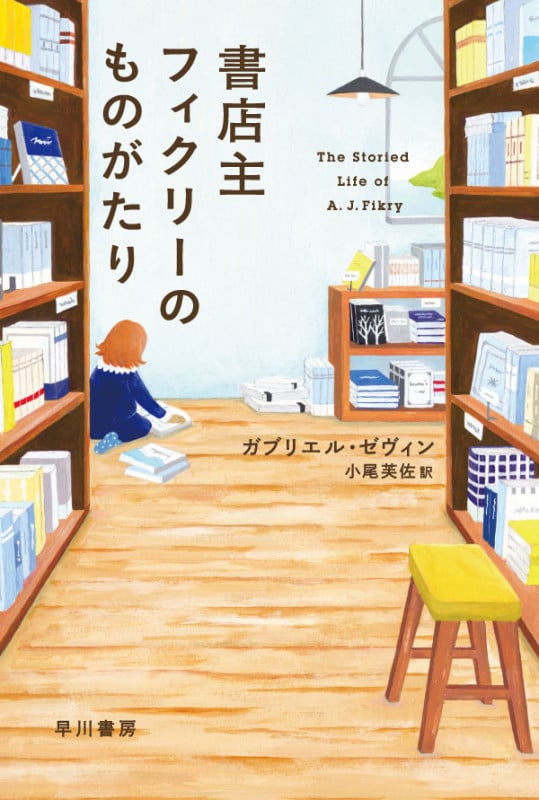

書店主フィクリーのものがたり

ガブリエル・ゼヴィン/小尾芙佐・訳/ハヤカワepi文庫

ハヤカワepi文庫が創刊されたのは2001年だから、今年(来年?)で二十五周年になる。

僕は「新しい世界文学を紹介する」みたいなそのコンセプトに惹かれて、創刊当時は収録された全作品をコンプリートするつもりで読んでいたんだけれども、途中でトニ・モリスンを中心に、単行本で読んだ作品がつづく時期があって、それがちょうど娘の進学資金が心配だった時期と重なったこともあり、わざわざ文庫本で買い直すのもなぁ……と思ってしまって、コンプリート計画は挫折。

さらには、それまでは毎月コンスタントに出ていた新刊がそのあたりから不定期になってしまったこともあり、なし崩し的に読むのをやめてしまっていた。

それでも創刊当時に買いそろえた作品が五十冊近くはあるので、本棚ではそれなりに存在感を放っている。シリーズに対する愛着もある。

すでに絶版になってしまった作品もけっこうあるので、いまさらコンプリートしようというのは無理があるけれど、英米文学好きとしては、せめて英米の作家の作品だけでも押さえておきたい――。そう思って、しばらく前に(懐具合が許す範囲で)めぼしい作品を大人買いしました。

ということで、心機一転して十何年ぶりに再開した「ハヤカワepi文庫を読もう」第二シーズンの一冊目。

これは小さな島で唯一の本屋を営む孤独な男性のもとに、ある日「この子をお願いします」と見ず知らずの赤ん坊が捨てられていたことから、彼の人生が大きく変わってゆくという話。作者はアメリカ人の女性作家。

本屋の話だし、各章のあたまに有名な短編小説についての書店主によるレビューが乗っていたりして、本好きへのアピールがすごいなと思ったら、その年の本屋大賞の翻訳文学部門で一位だったそうだ。さもありなん。

最愛の妻を事故で失い失意のどん底にある主人公が、セールスに訪れた女性編集者につっけんどんな態度をとる序章こそ、あまり気持ちよくないけれど、その後、赤ん坊が登場してからは、章を追うごとに印象がよくなる。

なぜ赤ん坊は捨てられたのかとか、盗まれた本はどうなったとか、主人公カップルの縁結びをした一冊の本の作者の正体とか。そういう序盤に巻いた伏線をしっかり回収しながら、物語は小気味よく進んでゆく。

物語をドリブンするのは、偏屈な主人公その人よりもむしろ、彼を取り囲むまわりの人たち。出てくる人たちがとにかく善良(かつ本好き)すぎて、まるでおとぎ話のよう。文学作品としての重厚さには欠けるけれど、そのぶん読み物としてはしっかりと楽しく読める良作だった。

(Aug. 2, 2025)